近日,我室彭新华教授、江敏教授及其合作者在时间晶体研究领域取得突破性进展,首次在核自旋体系中实验观测到连续时间晶体与连续时间准晶体,并揭示了其丰富的动力学相变行为。该体系具备长时间相干振荡特性,在量子精密测量领域展现出潜在应用前景。相关研究成果以《Observation of continuous time crystals and quasi-crystals in spin gases》为题,发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。

自发对称性破缺是解释物质相变的重要机制。例如,在空间维度上,空间平移对称性的自发破缺会使得原子排列形成有序的周期结构,从而构成我们熟知的晶体。鉴于空间与时间在物理规律中的对称性,一个自然的问题便是:时间维度上是否也能发生类似的对称性自发破缺,从而形成所谓的“时间晶体”?自2012年诺贝尔物理学奖得主Frank Wilczek提出时间晶体概念以来,科学界一直在探索如何在实际体系中实现这一全新物态。尽管最初关于时间晶体的构想在理论上已被严格的“no-go定理”所否定,但后续研究发现,通过在开放系统或非平衡体系中引入合适的驱动与耗散机制,可以规避这些限制,同时保留时间平移对称性自发破缺的核心思想。此外,类比于传统空间维度中的准晶体,进一步的理论工作还提出了“时间准晶体”的概念,即在时间维度上呈现准周期性的有序结构。

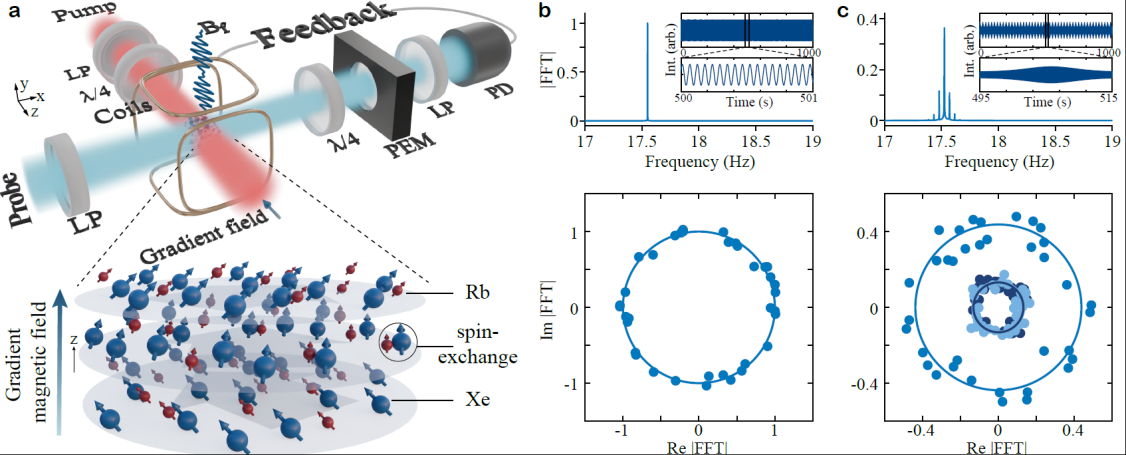

图1. a, 实验装置概念图;b, 连续时间晶体;c, 连续时间准晶体。

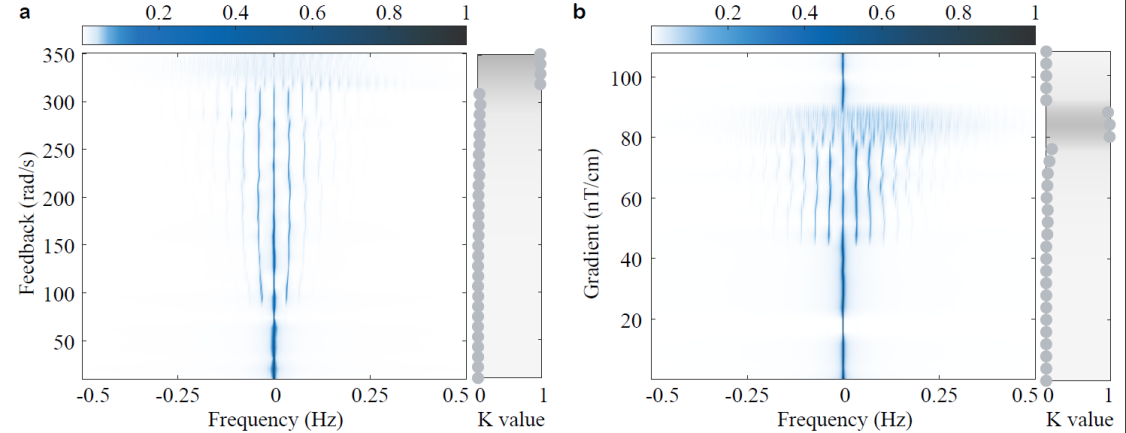

在本项工作中,研究团队在惰性气体核自旋体系中,通过磁反馈与梯度磁场调节自旋间的非线性相互作用(图1a),实验观察到核自旋产生自发且持续的极限环振荡,表现出稳定、周期性的时间动力学特征,即连续时间晶体相(图1b);进一步地,研究人员还观察到稳定的准周期振荡,即连续时间准晶体相(图1c)。同时,研究团队系统绘制了时间晶体随反馈强度和磁场梯度变化的相图(图2),并首次观察到从混沌态再次回到时间晶体/准晶体相的“再结晶”现象。这些实验现象的发现有助于加深对时间晶体这种特殊的物质状态的认知,同时该实验系统也拓展了探索量子系统的非平衡动力学的实验平台,有望推动相关领域的进一步发展。此外,该体系稳定的周期动力学特征及其对外界扰动的鲁棒性,也为磁场、频率等物理量的量子精密测量提供了新的可能。

图2. a, 时间晶体随反馈强度变化相图;b, 时间晶体随磁场梯度变化相图。

我室博士生黄颖和中山大学博士生王体硕为论文共同第一作者,彭新华教授、江敏教授和中山大学罗智煌副教授为该文共同通讯作者。该研究得到了科技部、国家自然科学基金委等资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64413-y